德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

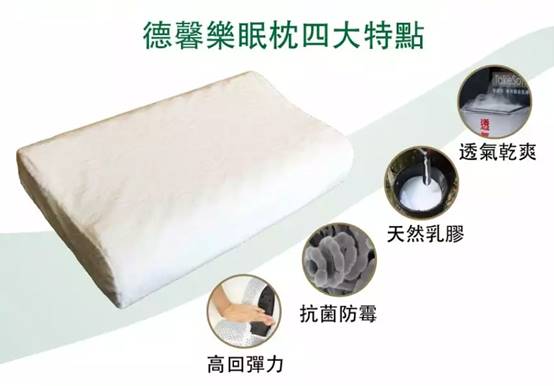

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

網戀讓她成了喪家之犬(微小說) 李文斌 她三十多歲,長得不能說是楚楚動人,也大大方方,精精神神,稱得上上得了廚房下得了廳堂的女人。她老公小劉和我都是跑貨車的。他們有一個十歲聰明可愛的女兒,她在家相夫教子,雖然是家庭主婦一枚,但在這個名不經傳的小縣城,小日子也過得蒸蒸日上,不能說是風生云起,也算的上是比上不足,比下有余…… 世上許多風馬牛不相及的事兒,都是在空閑無聊時聯系上的。她一天天除了吃飯睡覺,無所事事,于是學著上網聊天。這一聊不要緊,還走了火、入了魔。一個號稱“江湖一哥”的湖北人把她的魂帶走了。一天早上,她義無反顧地扔下女兒,丟下丈夫,從內蒙跑到湖北追她的網戀情人去了。 剛剛去湖北和她的“江湖一哥”耳鬢廝磨,猶如新婚燕爾。可自古風流總被風吹雨打去。她和她的情人正卿卿我我時,被情人的老婆和老婆的家人抓住,被打的頭破血流像死狗一樣“扔出”湖北…… 她像一只挫敗孤單的雁在外闖蕩了一陣子,實在混不下去了,厚著臉皮又回到了內蒙。可是老公小劉堅決和她離了婚。她整日惶惶不安像一條喪家之犬,無家可歸…… +10我喜歡

外面是寒風刺骨,滴水成冰,但案頭的死不了花卻生長得非常旺盛,黃的、紅的、紫的、白的花朵朵開放,令人心情大悅! 案頭上的這兩盆死不了花,是我在秋末移植在花盆里的。原指望在冬天的日子里,室內添些情趣。卻不料它們竟然呈現出如此勃勃生機。深紅的、粉紅的、紫色的、淡黃的、橙黃的、白色的,在陽光的照射下,默默地次第開放,燦若繁星。紅的艷麗,粉的欲滴,黃的淡雅,白的脫俗;寒冷無聊的嚴冬時節,有點陽光它就燦爛,給我們的生活帶來一抹亮麗、一懷生機和希望,令人心慰。 死不了花,又名洋馬齒莧,半支蓮等,還被稱為太陽花。單從它的名字就可以看出,這種花非常喜歡太陽,見陽光就開花,早晨、夜晚、陰天閉合。又因為它極耐瘠薄,一般土壤都能適應,所以非常好養,被人稱為死不了花。 死不了花艷麗不及海棠,清香不過玫瑰,秀雅不如菡萏,高貴莫如牡丹,純潔難比廣玉蘭,但是它的生命力頑強和無私奉獻卻給人們留下了極深的印象。 死不了花在小小的花盆中一天天長大。不時就會有新的葉子長出來,顏色翠綠。花莖越長越長,一根挨著一根,擠在一起,相互攀比,又相互扶持。 死不了花花苞出現的時候,充滿水分的肉質厚葉,向上撅著小嘴巴,漂亮至極,花苞似一個個水滴,晶瑩精致。待到花開之時,小小的五片花瓣中托出了充滿香氣的花蕊兒,每片瓣都很飽滿,每株蕊兒都很清純,十分可愛。 死不了花的生命力很強,只要有陽光和土壤,它就能迅速生長,很快長滿整個花盆。即使不會管理,它也總能長得很好。就算不小心,把花莖折斷,只要把它重新插在土里,給它澆點水,給它曬曬太陽,它很快就會長出另一株并很快長出花朵來。 所以有時候我感覺到,人生又何嘗不是如此。人生來就如同這死不了花一樣,即便頑強如斯,也注定有死亡的一天,也有折莖的時候。但人生百年,我們又何必畏懼命運的坎坷和死神的威逼呢?平平凡凡是一生,風風光光也是一生。就像死不了花一樣,即使有一朝一夕的美麗我們也要努力,即使付出何等慘痛的代價也要振作。唯有如此,才不至于虛度一生。 +10我喜歡

文/周孫迪揚 彼時是十九世紀二十年代的具體某個年月的某時,黃中路上的某個小弄里響起匆匆腳步聲,從若干個坑坑洼洼的水潭里看是一雙粗健而有力的腳“噠噠噠噠”地奔跑著濺起水潭里的臟泥水,撒了路邊的花一頭的水。黃包車師傅脖子上搭著的汗巾被暴起的青筋也跟著上上下下不安分,哼哧哼哧的呼氣聲在弄堂里回響。 “喲,趙二小姐,上哪去呀?”從破紙窗里探出一只腦袋,對著那揚塵而去的黃包車打趣 黃包車上的女人捻著手帕捂住鼻子,又忍不住身子向前探。“師傅快到了嚒?請快...快點吧”坐立不安的趙二小姐盼著前方的路,又不時頹然靠到后座,放佛不曾聽見剛剛的打趣。當然了,除了她父親的離去其他還有什么事值得她留神呢? 黃包車“吱嘎”地一聲猛一驟停,車夫滿頭汗涔涔的斷斷續續地說“小...小姐,趙...趙家到了”,趙一枝趕忙掏出她的手包,邊掏邊看著趙家門頭上的門匾,顫抖的手在冷風中變了慘白色。她找不出零錢,順手掏出了一張五十元塞到車夫手中,“哎?小姐找錢啊!”抬頭只望見一只即將消失在門口的坡跟鞋。 “老爺,小姐回來了!”管家急匆匆地跑到里房前,朝著里房大喝。 “快...快讓一枝進來”里房有氣無力的聲音作出回應 一枝推開門就看見躺在床上骨瘦如柴的父親,一時間撲跑過去泣不成聲,只顧著握著父親的手卻又不敢看那張病怏怏的臉。 老爺子從胸腔里嘆出一口氣,枯瘦的手用力握了握一枝表示他現在還是個活人。“爸爸,我...我真對不起你啊!”一枝跪坐在床前,眼淚沾濕了手中的手帕,頃時兩張淚涕縱橫的臉互相看著彼此,放佛世間只剩下他倆相依為命。可事實的確也是如此,當趙翼龍準備投靠英國人的時候,這個世間,不,應該說是他的家人就已經離開他了。在之后的兩三年里,趙一枝的母親因得瘟疫就早早過世,一枝是家中獨生女,如今只剩一個爹,礙于時局和沒忘自己是個中國人才沒拉下臉來找她的爸爸。 一枝聲音早已哭的沙啞,她把頭埋在被單里,聲音有氣無力:“爸...如今你讓我怎么辦呀!”趙翼龍騰出手來慢慢拍著她的頭,慢吞吞的說道:“我的時間也差不多了,屆時會有很多英國人來家里,你也不好出面。”接著,又頓了頓:“好好活下去,是爸爸對不起你們,但是爸爸也是沒有辦法啊......”趙翼龍嘆了口氣,頓時房間的空氣也好像凝固了,安靜的可怕。 當一枝走出趙家的時候天已經黑了一半,她只覺著冷。拎著手包走在回公寓的路上,頭上的路燈照著她的影子,只覺蕭瑟。初秋時節的上海顯得格外的冷,一枝單薄的一身旗袍禁不住初秋的冷風惹的一身雞皮疙瘩。回到那棟老舊的公寓,當鑰匙插進鎖孔時公寓內的孤獨氣息撲面而來,讓人想窒息。一枝打開燈。 客廳里有一股茉莉花香,她不禁心生詫異:“哪來的香味?我不曾燃過香薰啊。”她也不愿去多想,只顧頹然躺在沙發上,順手點燃一枝女士香煙猛吸一口。一枝的面容在煙霧中若隱若現,煙圈從她的鼻孔里徐徐噴出,云霧繚繞。煙頭突然就滅了。一枝“嘖”了一聲,準備起身去拿打火機,可打火機“唿”的一聲滑到了桌子的另一邊。 “誰允許你抽煙?”空氣中一聲低沉地略帶點怒氣的男低音。一枝驚地又跌坐了回去:“誰?”半晌都沒有人說話,正當一枝以為之前只是自己的幻聽時,那個男人又說話了:“我...我現在還不好現身。”語氣中的遲疑讓一枝覺得好笑,“你又是什么人?來我家竟說不好現身,再說我家也沒什么好給你拿的,警察來了也沒用。”一枝捻滅了煙頭,雙手疊交,一副神態自若的樣子。 空氣中慢慢出現了一個人形,通體有透明的質感,卻又真實可見。那個男人好似羞赧,手不知往哪兒擱。他撓了撓頭,小心翼翼地看著一枝:“逸清?”眼見一枝地眼睛慢慢睜大,她已經被眼前的場景噎地說不出一句話,渾身都在顫抖。世家小姐什么沒見過?偏偏遇上了鬼神叫她見了世面。她慢慢地往沙發里縮,聲音顫顫巍巍道:“你...你...是什么人?啊不,你不是人...你到底是人是鬼!”一枝已被嚇得臉色發白,嘴唇直哆嗦。那個男人急著解釋,竟快步走到一枝面前,看著一枝的眼睛急切的說:“逸清你忘了我嗎?我是易恒啊,易恒!”一枝看著眼前那雙烏黑的丹鳳眼竟有些熟悉,這個人她是見過的,一時間腦袋時空錯亂,見他,好像是上輩子的事情。她愣住了,暫且忘記了恐懼,心中竟有莫名的悲戚順著食道慢慢爬上來,讓她哽咽。 “逸清,我等了你好久,一直不見你,我好急,我真的想你,真的。”那個男人握住了一枝的手,又猛的彈開。他想起了他早已不是人類,又怎么可能還留有人類的體溫呢?說是鬼,又還留有人類的情感;說是人,又早已沒了血肉之軀......他看著在他面前嚇得瑟瑟發抖的女人,不禁一陣溫情涌上心頭,他還記得前世的那些記憶,對啊,怎么可能會忘呢?斟酌過后:“我...我是一個鬼魂,哎......說起來我原本是上世紀的人,是你的情人。我在地下等了你好久,但是你一直沒有出現...”他黑濃的眉毛因為緊張皺成了一個曲線怪異的波浪形,長翹的睫毛在空氣中顫抖著,像瀕死的蝴蝶翅膀那樣撲騰。雖是透明之軀可依舊能瞧見形狀,一滴晶瑩的液體從他的臉龐滑下,它慢慢地在臉上打著滾,終于在墜落之際以緩慢的速度慢慢墜下,清晰可見的兩條淚痕讓一枝心愈發揪緊。信或不信或許都沒那么重要了,面對眼前的陌生人一枝卻莫名的信賴。盡管這一切都是那么的唐突,如夢似鏡,就像那水中月鏡中花,不管虛實與否,她的的確確是信了。 夢像一個黑洞把她吸了進去,夢中的一切都是那么真實。那是一個多世紀前的時代,天下依舊是大清王朝的天下。她依舊穿著她愛的旗袍,但是那旗袍卻不似民國的精致得體。一枝在夢中的這個年代只是一名歷史的旁觀者,她無法干預歷史,也無法被人察覺。她看著一個多世紀前的她,尾隨著逸清走進她的居所。那是個種滿茉莉花的院室,一進門就可以聞見撲鼻的香氣,心愛的那個男人躺在陽光下曬著太陽,逸清跑過去環住夫君的脖子在他臉上輕啄了一口,易恒嘴角藏不住的笑意釀成了一個酒窩,在陽光下顯得格外溫暖。 又是一陣眩暈,她又被吸入了那個黑洞。等到她睜開眼睛之時,她站在路邊的人群堆里。人們在路兩邊對著馬路中央的迎親隊伍起著哄,一行隊伍全是滿目的紅色,嗩吶鑼鼓聲響徹整個松江府。可是,當他瞧見迎親隊伍最前頭坐在系著紅綢緞的馬匹上的男人時,一切雜音都消失了。他怎么會在這?世人人人都可以娶妻生子,為何偏偏此時是他?她看見他掛著和路人一樣的笑容,好像他終于如愿娶得美人歸。隊伍在慢慢前進,后面的紅轎子也跟上來了。正妻,八抬大轎。一切都是那么的圓滿的進行著。 一枝的心終于是活生生的被撕裂了一個口子,她捂住胸口,臉被痛苦扭曲地變了形,她恨,她終于承受不住蹲在人群堆里。周圍的話語淹沒了她,只剩她孤獨的嗚咽。 “哎?這位易家花花公子啊,自從家道沒落為了能保全自己去巴結知府,現在終于如他愿啦,官也當上了今兒個還抱的美人歸...嘖嘖嘖...” “人家也是有能耐,聽說是當了官立馬娶了知府家千金呢。” “......” 流言蜚語傳到逸清耳朵里,她選擇捂住耳朵不愿去相信,可是他拋下她去娶了妻這已經是一個事實了不是嗎?她心痛的快要讓她窒息,回想起他們曾經的點點滴滴,那些日子好像就在眼前,就好像她只是出門買菜那么短的時間。一切都是假的,她已經有點分不清了,她只覺得眼前一黑,于是再也不知道接下來發生了什么。 是逸清腦中的回憶。那個叫易恒的男人和她在一間屋子里,易恒靜坐在桌臺前,陽光透過紙窗半灑在他的頭發上,根根分明的暴露在空中,剛泡好的茶氤氳熱氣模糊了那個男人的輪廓。逸清斜靠在床前的木柱上,細細回想易恒剛剛說的那句:”逸清,我要成親了。”她還沒反應過來,就好像易恒在跟她說今天的天氣很好適合出去看戲一樣。半晌,“哦...那是要恭喜你了,”逸清頓了頓道:“是黃知府家的大小姐吧?”男人悶應了一聲。逸清突然大笑,那兩瓣胭脂紅變成了泣血的顏色,她猙獰地笑著:“好啊,如你所愿,仕途順利終抱得美人歸,那我呢?”她悲戚的聲音變成了沙啞,手指著易恒搖著頭:“這么多年來,這么多年來我和你的這一切都不值你那一個官位嗎?哈哈,也是,我配不上你。我盡心盡力去照顧你,我一直,我一直以為你對我抱以真心...”易恒依舊不動聲色,他的眼底蒙了一層霧色,是昨晚逸清指著天上的烏云告訴他今夜有雨的霧色,他緘默,無話可說。逸清笑的癡狂,她的兩行淚掛在臉上和她已暈染開來的胭脂構成了一副小丑滑稽相,“士之耽兮,猶可說也。女之耽兮,不可說也。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!今后我與你易家長子一刀兩斷,從今往后的生生世世我都不愿與你再有交集。” ...... 她死于心梗,生前最后一幕看到的就是那支喜氣洋洋的迎親隊伍。 最后一幕是在逸清的墳前,易恒跪在她的石碑前泣不成聲,“逸清,我對不起你啊......我原想當官升職后娶你為妾,這樣保住了易家也能讓我和你永遠在一起......是我太自私了,我知道現在說什么也晚了,來世,我來找你好嗎......換我來照顧你......” 可世上從不缺癡情人。還有余地嗎?君生我未生,我生君已老,奈何生不逢時。夢歸魂兮,塵埃落定。 當一枝睜開眼睛的時候,已是兩天后的傍晚。落日的余暉灑下最后的金黃映照在床前,現在是二十世紀的中國民國,上海,此時的她是一枝。那個鬼魂“坐”在床尾,輕聲問到:“都想起來了么?”一枝看著他,怒極反笑:“你怎么還有臉出現在我眼前?”易恒低下頭,不敢去看她眼睛:“對不起...以前是我太自私了...”一枝毫不掩飾她的輕蔑,語氣冷道:“逸清是上個世紀的人了,不是我。即使你想贖罪也查無此人,我是趙一枝,不是逸清。如果你想減輕你的罪惡感就應該盡快在我眼前消失。”易恒慢吞吞地“站”起身,他飄到了窗前,窗外是一棵金黃色的枇杷樹。他低聲呢喃:“這棵是當年逸清在屋前種的,如今都長這么大了啊。”爾后又緩身道:“我只向地下總管借了三天,啊對,也就是今晚十二刻時...我只是上來看看你,你知道...哦,我真,我真是很想逸清。原諒我的自私,又來打攪你。不管你有沒有原諒我,我自私的做法也讓我圓了這次心愿,對不起。” 夜幕低垂,男人透明質感的身體逐漸隱去,他含著淚和笑:“我怕是要先走一步,不管你是逸清還是一枝,我想告訴你,我愛的一直是你。我真的做錯了,我不奢求你的原諒,我只想問你,若還有來世,你是否還愿意跟我相愛?”晶瑩的液體又慢慢的懸浮在空中,他抬手想去觸摸一枝的臉,可手分散成了無數碎片消逝在空氣里。他戲謔一笑,抽了抽他的鼻子:“罷了,你還是不要說了。我..就先走了。若有來世的話,希望還能見到你。那棵枇杷樹是我的妻子死之前所手植種的,記得照顧好自己和那棵枇杷樹。”說罷便隱去了。空蕩的房間里充斥著悲戚和孤獨的味道還留有那一聲聲斷斷續續的抽噎聲。 六十年后 一枝躺在床上,周圍圍滿了她的子嗣。說其一生倒也算圓滿,兒孫滿堂,晚年過的安詳舒適。每個人的一生都要有個結尾,一枝此時終于等到了她的結尾,她昏花的眼睛早已看不清眼前的人的模樣,只隱約看得見周圍閃動的燭影。她在彌留之際腦海里倒映著那張男人的臉,想到她終于要來到下一世的輪回滿是皺紋的臉上展露出少女的微笑。她嘴巴囁嚅著,她的子孫湊近她的臉喊道:“媽,你說什么?我們都在聽呢!” “我,我愿...意...”說罷便微笑著閉上了眼睛。 水中月,鏡中花,可探虛實? 夢里人,杯里客,不曉是非。 枕角風,鬢角雪,誰知苦甘。 +10我喜歡

留言列表

留言列表